有些日子很好。我醒来后决心要像一个天生骨骼完好无损的人一样度过这几个小时。几天前,我在太阳前醒来,躺在床上盯着天花板,耐心地等待几周来每天迎接我的泪水。几分钟过去了,什么也没打湿我的脸。

我知道这个地方。

之后缓慢下降,同比降幅痛苦毁灭月,雾已经解除。我在小的切片空间“更好”。有些日子都很好。

我通过全球移动就像有人天生所有的肌肉完好无损。抑郁症不再是挤压我的心脏的事情。它不会威胁到我的生命。它不会淹死我。它不会尝试它的最好吃的我。这是当我的大脑知道真相,让我想起了它。

这是当我终于能够听到的忠告人们,善良而无知,报价。这是当你告诉我需要很长的路程来清除我的头,建议我吃点东西,让我能起来,告诉我想幸福的思念,我可以做到这一点。这是当你问我怎么了,我可以说,效果更好。

这个更好。

人们喜欢当谈到抑郁症使用黑暗的比喻。我的经验是更多像雾。一物降慢。厚厚的东西包围着我,扭曲我自己的眼光和我周围的世界。

人们不断地问我怎么做我(现在)。现在是沉默的。They try to make it sound like they’re just saying hello, making small talk, being polite, but the worry always dots their foreheads like perspiration, the concern coats their skin with a sheen, the beads of sweat that appear when you’ve climbed one stair too many or when the summer heat is just a mild nuisance and not the drenched and wet affair of a heat wave. The worry is a slight rise in temperature. I can hear them wrestle with the questions, can see how their faces struggle to make their concern something more casual. I can hear the fear in the intake of breath before the questions. Like the split second of silence before an explosion.

我的家人花了很多年看着我,却不知道我不好。当他们看到“不好”会变得多么糟糕时,他们赶紧把我当玻璃一样对待。不是像我感觉到的那样坏掉的东西,而是他们从未注意到的东西有坏掉的危险。

我从医院回来了。我们是在厨房:海岛和微波之间我父亲跪,紧张地打开和关闭柜台下面的柜子,等待一个机会,跟我说话。我在角落里的冷却器填补我的水瓶。我看着他翻出搅拌碗,然后替换它,然后拿出一个漏勺和替换它。当我的瓶子是危险地接近满溢,我知道我不能避免他或他的问题了。我站在我集中全部注意力瓶盖上。我集中在这扭曲和紧缩喜欢也就会化解炸弹或类似它将保持这个问题从发现我。“你好吗 。。。 ?”

我爸爸站在我才能弄清楚如何避免他。我感叹不把我的手机一起作为分流策略。他重复说:“你怎么样。。。?”(现在)他的眼睛快速扫描我画脸,我的锋利尖锐的锁骨,我的运动裤流连我的臀部沮丧和恐惧的方式。他吸入并在他的下嘴唇平迫使他的眼睛回我的脸。如果我吃过他不会问。那是我母亲的工作。 He waits for me to answer.

“我做得更好。”我试着微笑,然后改变主意,盯着我手中的瓶子。寒冷潮湿的感觉是可以接受的。我试着把寒冷和潮湿的感觉一个又一个地隔离开来。

“跌宕起伏,”我对我们的脚说。

我父亲的脚指向我,然后离开,他的休闲装是充满了太多的目的是让我舒服。

“唐斯仍有上涨足以让我感动。。“。我希望这听起来像一个定心丸。我希望这将停止橱柜门的不断开启和关闭。我希望这种平静下来的现在。“这些感觉并不在一夜之间消失。”

我父亲鲈一些鼓励。我用的是暂停后闪烁的“我很好笑。我很好。别担心,”之前,我做到从厨房我逃跑。

这些感觉并不在一夜之间消失。他们可以安静。他们可能会蔓延。但他们并没有消失。

这有两个方面-雾和飓风。雾一直是我的担心和担心,因为它不仅试图抹去我的记忆,而且一旦我感觉“好多了”,它就好像什么都没发生,对吧?好像它从来就不存在。几乎。

它必须在其出路走廊已经过去了好。也许他们互相招呼了点头。

好:我能时钟呢?我一直在大厅等候。

雾:你来了几次。

好:对她进行检查。确保你没有逾期居留。我带来了一些暂时的笑容和笑声不情愿,还记得吗?但后来我再次离开。

雾:酷。我会一点点低调。你有这一点。不要太舒服不过。我会回来的。

有些日子都很好。

那几天我需要监测有多少电通过我。我需要确保我的大脑不被文字高速追逐,不从一个想法跳到另一个想法,不在自己的内心起舞。我需要确保我的银行账户没有在凌晨3点被耗尽,因为我需要有几十个YouTube教程中提到的每一个Mac口红,我花了几个小时的时间来讨论。我需要确保没有妄想症,没有担心每个人都会生我的气,所以我需要发送尽可能多的短信,以澄清我可能造成的这一无形的疏忽。我要确保雾并不是为了迎接飓风才解除的。

这是一个不同类型的破坏。

有些日子都很好。

抑郁症是容易的。它有坚硬如雷鸣并破坏。Mania是诱人的一个;在一个你不应该在爱上。

然后是一个开关。他们相遇的空间:焦虑、轻躁、抑郁。入睡变得更加困难,但我的眼睛在闹钟响前一个小时,有时是两个小时睁开,我就躺在那里,盯着模糊的墙壁或天花板。我被遗忘了。我的心离开了我的身体。我不重要。我的虚无淹没了我的胸膛,我过去几十年的失足清单挤进我的脑海,低声说,你是个失败者。

我可以花所有的咒语小时和周:你是被爱的。你应该到这里来。您需要。必要。我可以吟诵这些话语在不断的和一致的重复一万次,直到有一天的记录跳过,没有你不成为新的歌曲和我成为截肢,我蒸发成什么。

我住患有抑郁症我的整个生活,进出其滑动一样容易,我做的2条裤子,只有当雾做出了归途适合。抑郁症是那样的安静,稳定增长,没有造成直到有一天,我记得那个时候我离开了炉子上烧焦食物和烟雾和报警的混乱问题或分心一个谣言,blares断了爵士在我介意,因为这种耻辱是唯一的配乐我。

我把我的药忠实。我尽我所能,以确保这个东西也不吃我的骨头。我拜访我的医生每周两次。我想活下去。

有一天,我醒来,而不是恐惧,而不是呼应,中空悲伤,而不是胃是在早上失望或清醒或在二十四小时,我需要占用蹒跚,我感到平静,我觉得一个舒缓。太阳出现,并允许在美容,我已经把它做成的早晨。这种情况每一次,直到它停止,雾又来了,像钟表我希望我能粉碎成位。而这一点,在那里,是一两件事,我可以指望导通不管它消失了,它总是会再来找我多久。它总是返回。

我太累了这个返回的。我告诉落在空洞对我自己的耳朵的人的话。一个朋友曾经告诉我,我们每个人以及我们独特的指纹撑起宇宙,任何缺少的指纹是亏损的宇宙既不能恢复也输不起。我与人经常分享。我给他们的建议,让自己的早晨。

我告诉他们,这意味着今天可能是焦虑,浑身发抖,脸湿润,光滑的泪水滚动球,但如果你能得到早晨,如果你可以让自己新的一天,以鼓励的变化,那么你就可以通过它得到。让自己的早晨。

我尽我所能记住这一点,但我年龄的增长,我越来越不知道该点什么。当我在我的二十和三十年代初,我接受了这件事情将返回。我对待它像一个良性肿瘤上长回来坚持。我仍然有我的我的整个生活前进。我现在40,我厌倦了战斗这件事似乎每一次的。它不断地出现,尽管每周两次的约会和日常查房两次用药。它使出现。

你总是醒来乐观。你的眼睛飞开,你躺在床上,你觉得,我觉得还行。也许我没事。你站起来,你吃药。你坐在床上,并收集自己,你离开房间前。你想知道为什么它是如此黑暗。难道是天气?有一个暴风雨整夜。你捡回来,打开你的电话 - 你把它关掉,晚上让自己沉寂。你等待它启动。

它说,上午04时40你睡了三个小时。您尝试回去睡觉,但你现在醒了。你只是醒了。你抢你的笔记本电脑做一些工作。你没有任何。你昨天结束。你在等待反馈。你躺在枕头上,呆呆地望着天花板,并让泪水回滚到你的耳朵。“这并不总是这样。你通常是就好了。 Just wait,” you say to no one. We will believe it again soon.

这个东西想吃你。别让它。它的排放。如果你需要休息。这是一个骗子。只相信你是必要的,这个世界的重要组成部分。

我知道自带安静。

我已经学会了爱情就这样静静的,有些人忘记了我曾经爱过他们。

我可以“太多了。”

正是这种“过分”的是部队的宁静。

这两极。这种多对一片面的生物。这样的生活我的。这个大脑我是有天赋的。这个大脑排水渠。这种脑保护我,即使它责骂。这大脑是我的,在其所有的破碎和断裂和擦伤和欺负。这个大脑不断地在发布会上与赛车心脏,提醒我放慢脚步,保持冷静。我们不欢迎的飓风。

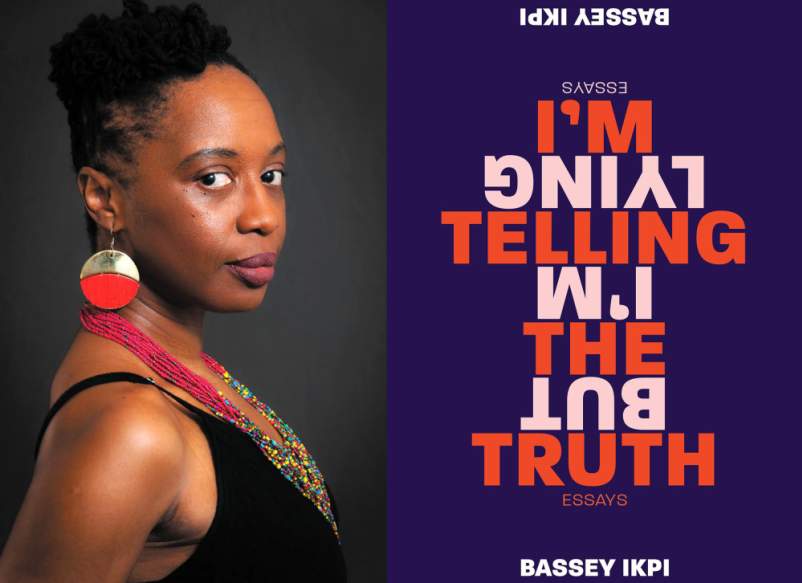

从书由贝西Ikpi散文:我说的是实话,但我在撒谎。版权所有©2019 Nyono MmaBassey Ikpi。哈珀多年生,HarperCollins出版的印记授权转载。